心 理 咨 詢 與 心 理 健 康 服 務 平 臺

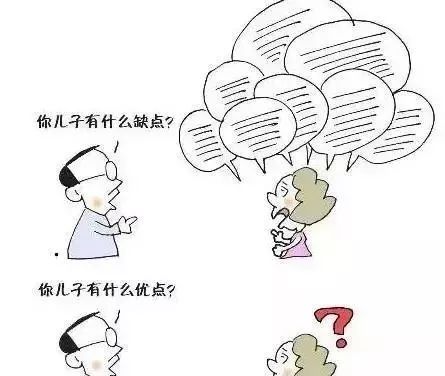

南寧心理咨詢_要孩子有變化,父母要率先有變化 | 孩子的心理問題從何而來?發表時間:2023-01-11 16:15作者:南寧心理咨詢中心來源:南寧心理咨詢中心 觀察1:強弱 一個喜歡抱怨先生是軟骨頭的太太不知道 她恰好是他骨頭越來越軟的原因

在面對患有神經癥性沖突(恐懼、抑郁、焦慮等)和行為紊亂的成人和孩子時,需要對早年母子或母女關系做細致分析,我們往往能找到一個很嚴厲很正確很負責任的母親或者有類似嚴母般仔細的父親。 觀察2:傾斜 平衡是家庭關系的第一原則 傾斜是另一種平衡 觀察3:平衡 母親與孩子死死糾結在一起       文章及配圖源自網絡,版權屬于原作者

|