“我不知道為什么好像我做什么都不對,她總喜歡否定我、批評我,總在找茬挑刺,總情緒爆炸地沖我嚷嚷,有時候甚至還對我冷嘲熱諷,我一度懷疑我是不是她親生的。”“我媽就是個控制狂,什么事都得按照她的要求來,我吃什么穿什么,包括跟什么人交朋友,一不順她的心她就開始恩威兼施,逼我妥協,她不愛真實的我,她愛幻想中的我。”“說來好笑,我都不知道她是媽,還是我是媽,從小洗衣做飯照顧她,長大了一發工資就找我要錢,不給就一哭二鬧的,真是服氣了,她只愛她自己,根本不考慮我的人生。”不少做心理咨詢的人,在聊到母親的時候,總會淚流滿面,愛恨交織地訴說著。在他們耳邊總是會冒出母親或聲淚俱下、或義憤填膺、或委屈難過的絮絮叨叨:“你為什么不能理解我,你為什么不能讓我省點心.....”然后他們就會開始質問自己:是不是我做得還不夠好?所以媽媽不愛我?其實,這也是很多人的痛處:一面控訴著母親,覺得自己不被愛,一面又維護著母親,抱怨自己是不是不夠理解她。每一個孩子對母親的忠誠,一直都刻在骨子里。一旦開始選擇“背叛”,就會痛不欲生。當內心的沖突越來越大,人也就越來越難受,更影響成年以后生活中的種種:比如不會恰如其分地處理關系,不敢勇往直前地追求事業,不懂隨心所欲地享受生活。所以,對很多人來說,母愛其實意味著束縛、壓抑和窒息。媽媽不再是釋放情緒的心靈棲息地,而成了枷鎖和羈絆。每個孩子對母愛的懷疑里,其實都藏著媽媽過往的傷痛。你不明白為什么她不會表達愛,對孩子總是刀子嘴豆腐心,不停地指責和批評;

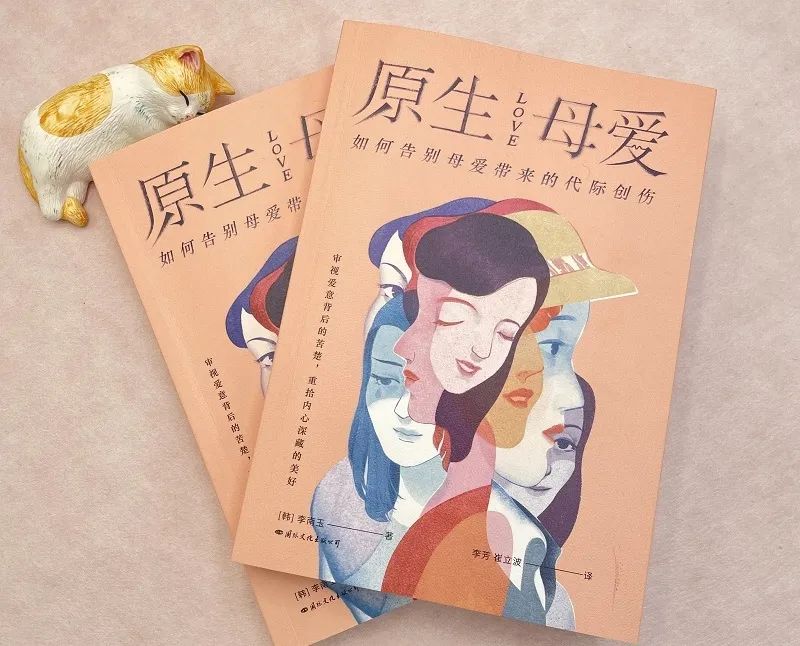

你不明白她為什么全身心投入在孩子身上,一旦失去控制,她就焦躁不安,歇斯底里;你不明白她為什么有時候會像個孩子,撒嬌、索取、有時候甚至是與孩子爭寵;你不明白的事情有很多,這所有的原因其實都可以總結為一點:媽媽也曾是孩子,她也未曾好好地被愛過,所以她給你的就是她以為的愛和她曾經接收到的愛。朋友小A在沒有走入心理咨詢室以前,非常恨她的媽媽。在她的描述里,她的媽媽就像是一個魔鬼,毀了她的整個人生。在小A的記憶里,她的媽媽強勢、自我、能干,家里大大小小的事情都是她的媽媽在主導著。“農活、家務活從里到外大部分都是媽媽在做,而且只要爸爸有一點不合心意,媽媽就罵爸爸,甚至還上手打爸爸,然后有時候也會打我,她像個潑婦。她不允許我哭,逼我好好學習,可即使我考了第1名換來的也只是她的一句‘有什么好驕傲的’,她從未夸過我一句,還總說我長得不好看,以后不能靠男人只能靠自己。所以后來,我自卑敏感也懦弱,不敢與人有沖突,遇上了一個也像媽媽一樣對我的男人,我就結婚了,結果他家暴我,控制我......”那時候的小A,每次談起她的媽媽,都會聲淚俱下,充滿著怨恨與不解。“她愛我嗎?她要是愛我的話,怎會如此折磨我,影響我,讓我的人生苦不堪言?可你要說她不愛,她為什么要努力掙錢養我,供我讀書,逼我獨立,還要我變得優秀?”小A對媽媽的恨意,在遭受了丈夫的家暴以后,達到了巔峰,生活難以正常進行下去的她,走進了心理咨詢室。在一次又一次和咨詢師的交談中,她竟然開始理解了自己母親的種種行為。并在多次與母親的溝通中,完成了和解。原來小A的媽媽是家中的大姐,下面有6個弟弟妹妹,從小她就扮演了母親的角色。而且小A的外婆走得早,外公總是酗酒,不干活,不掙錢養家,還時不時打小A的媽媽和其他的幾個孩子。小A的媽媽為了護著弟弟妹妹們,從小就學會了與父親對抗,用硬碰硬的方式去解決很多問題,而且為了讓弟弟妹妹們都能有出息,她也耳濡目染地學會了“棍棒教育”,而為了維護弟弟妹妹們,她也慢慢把自己磨成了村里有名的“潑婦”。父親的打罵和不成器,弟弟妹妹們的嗷嗷待哺和青春期的叛逆與不理解,還有來自村里的其他人的白眼與諷刺,都是小A的媽媽人生路上的創傷。她以為努力干活、掙錢養家就是愛,她以為不斷激勵讓弟弟妹妹們獨立強大就是愛,她以為她摸索出來的道理,就是真理。因為這個家的確因她的努力而變得更好,弟弟妹妹們都有了出息,可痛心的是,他們并不感謝小A的媽媽,他們也覺得她強勢霸道、蠻不講理。所以,小A的媽媽嫁給了老實的小A的爸爸,當小A出生以后,這一切又在小A身上重演。媽媽的創傷沒有被人看見,媽媽的行為模式就會一直重演。而且更要命的是,如果小A沒有意識到這些,就會被和媽媽有著一樣行為的人吸引。比如言語中傷她,并且家暴和控制她的丈夫,因為在小A的心里以為,那就是愛啊,是和媽媽一樣的愛。如果小A有了孩子,這一切會繼續重復,這就是代際創傷。可如果小A能理解媽媽,能看見媽媽的創傷,那么她就不會被這樣的男人吸引,或者說,她不會在平日里的種種行為中,無意識地把丈夫“喂養”成這樣的人。所以,告別一個家族的代際創傷,是要從理解媽媽開始的。韓國家庭咨詢的最高權威者Lee Nam-ook(李南玉)就在她的新書《原生母愛》里寫道:“媽媽之所以表現得不像媽媽,一定有其苦楚。我們作為女子,只有理解了媽媽的苦楚,才能化解自身的傷痛,并從傷痛中徹底走出。”而她寫本書并不是為了告訴大家“因為她是媽媽,所以要體諒她”這樣的無力說教,是想要向大家傳達一些負責任的方法和有意義的心理咨詢經驗。借此幫助大家持續且有效地理解自己,進而改善與媽媽的關系。“原來不是因為我笨,也不是因為我令人討厭......”讓孩子意識到這一點,真的太重要了,這讓他們在以后的生活中能更有愛地去處理各種關系,更有力量地去參加各種挑戰,更有信心地去展示自我和追求夢想。很多人都聽過,幸運的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。其實,當我們真正看清楚了自己的童年,理解了自己的媽媽,治愈這件事,就不用一輩子,每個人成年以后都有走向幸福的權利。為了讓大家更理解母愛,家庭咨詢大師在歷經30多年的3萬多次咨詢以后,整理了咨詢中的部分故事,結合實際寫出了一本審視愛意背后的苦楚、重拾內心深藏的美好的關于母愛的心理分析的書籍。我們總說神不能無處不在,所以創造了媽媽,但媽媽,其實也曾是小女孩,也需要被愛。所以,如果你也想要讀懂媽媽,或者是想要成為一個好媽媽,那就翻開這本《原生母愛》。走進你的媽媽和看見她的傷痛,同時也治愈你的傷痛,成為更好的媽媽。

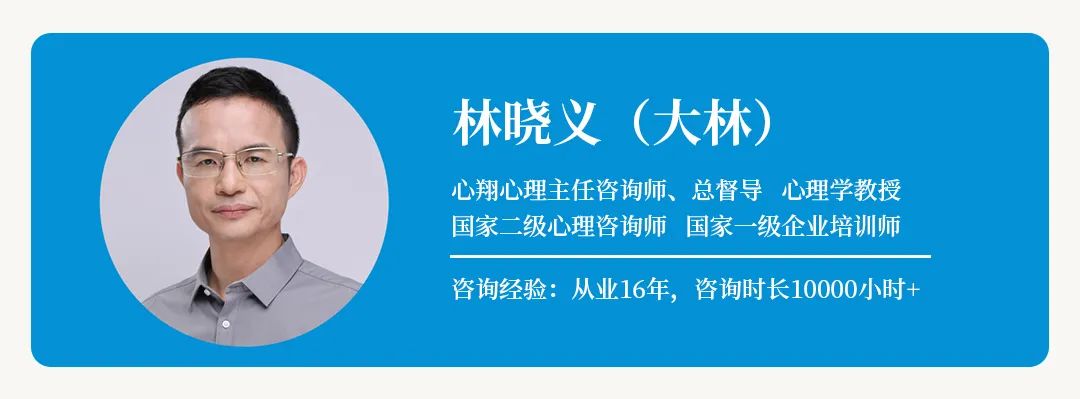

歡迎關注大林視頻號,每天中午13點和我一起連麥

作者:大林

責編:安安

插圖:來自網絡(侵刪)

-END-

童年經歷對人的影響很大,我們成年后遇到的很多心理問題都是早期和父母關系的重現,如果你想系統地梳理原生家庭的問題卻又找不到方法,我們的「心理咨詢」服務或許可以幫助精準、高效地定位你的心理健康問題,并且匹配最適合的服務。