心 理 咨 詢 與 心 理 健 康 服 務 平 臺

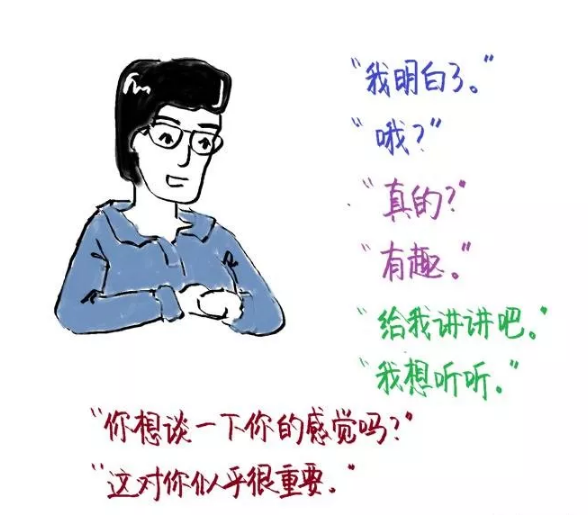

該如何與孩子語言溝通?發表時間:2020-05-30 14:37 對于孩子的情感信息或問題信息,最有效、最有建設性的回應方式之一是使用“敲門磚”或“繼續談話的邀請”。 這些回應中不包含任何聽者自己的想法、判斷或情緒,卻邀請孩子分享他自己的想法、判斷和情緒。它們為他打開了一扇門,邀請他開口說話。

兒童和青少年對這些敲門磚的反應會令父母吃驚。孩子會感覺受到鼓勵,與父母更加親密,敞開心扉,傾訴他們的情緒和想法。

積極傾聽遠比被動傾聽(沉默)更為有效,它是使信息的“傳送者”與“接收者”建立關聯的一種非常有效的方法。在這個過程中,接收者與傳送者同樣積極。

在“積極傾聽”中,信息的接收者試圖了解信息傳送者的情緒或信息的含義。然后他把自己的理解轉化為他的語言(編碼),反饋給傳送者進行求證。 接收者并沒有發出他自己的信息,例如一則評價、意見、建議、推論、分析或質疑。他只是把他對傳送者的信息含義的理解反饋回去,不多也不少。

很多人認為他們可以消除自己的情緒,方法是抑制它們、忘掉它們,或者想些別的。 實際上,當人們受到鼓勵,坦誠地說出困擾他們的情緒時,這種情緒才能得到釋放。 “積極傾聽”正是促成這種精神宣泄的辦法。它能幫助孩子弄清他們自己的情緒。在他們說出自己的情緒后,這些情緒常常會奇跡般地消失。

“積極傾聽“能幫助孩子自己解決問題。 我們知道,當人們可以“把問題說出來”時,會比僅僅在心中思考想得更加透徹,并找到更好的解決方案。 對于溝通,其實最重要的第一步, 是判斷對方內心的需要是什么: 是被聆聽、被愛護,還是要建議。 當我們看到有人哭泣,本能反應: 如何止住哭、讓Ta不要哭了? 如何懲治、讓Ta戒掉這種毛病? 如何轉移注意、讓Ta忘掉感受? 這些本能反應都直奔解決方案, 并沒有試圖去了解背后的緣由。 我們往往忽略的是,解決之前, 情緒首要的需求是被人理解。 而另一方面,若對方真的有困擾, 想要一些策略,想要實際的幫助, 若只給幾句安慰,對方也會失望。 那該如何知道對方想要什么呢? 最好不忙著下結論,先去聆聽。 每個人在每個情形中可能都不同。 聆聽,是真正想要聽懂對方的心, 是抱著開放的態度,鼓勵對方講。 那該如何才能更有效地聆聽呢? 促進交流最重要的一點是回應性, 當說者發出信號,聽者表示響應。 壓制或轉移,都不是好的回應。 今天我們介紹的“積極聆聽”, 是一種向對方求證的開放態度。 可以回應“我理解你是這個意思”, 也可以回應“你是這個意思嗎?” 積極聆聽可以復述,也可以提問。 態度是不要預設答案和輕易評價。 任何品頭論足都會把傾訴堵回去。 為什么輕易評價會把傾訴堵回去? 因為當一個人試圖表達自己, 他最想說的是自己的感覺和邏輯, 如果說的人還沒有把感覺說清, 聽者一下子彈出自己的評價, 那么傾訴者立刻會感到不被理解, 傾訴的愿望也就立刻被壓回去。 積極傾聽是努力接收孩子的思路。 那怎樣知道是不是理解對了? 一方面是孩子自己給出的反應, 如果父母描述或詢問得正確, 孩子多半會認可,情緒會平息。 另一方面是父母自己心里問自己, 我能完整敘述孩子的心理過程嗎? 我能把每個環節向他人講明白嗎? 這樣的假想可以發現哪里還疑惑。 理解,是邁向解決問題的第一步。 理解之后,通常都有釋然的輕松。 為什么要這樣費勁用語言溝通? 最重要的是,孩子會從中學會表達, 而表達能形成自我觀察和自我概念。 孩子用語言描述發現自我的形狀, 我們也通過他的表達看清孩子的心。 語言是有魔力的,它讓人學會思考。 一旦對話開始了,雙方調動思維, 情緒的沖動也就容易被理智取代。 能夠啟動對話,是智慧處理的開端。 |

![$I@29EB1F]AIQ@@JVV1)S0R.png](http://9194695.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgkIjI9gUohpO65wMwqAQ4jAQ.png)