心 理 咨 詢 與 心 理 健 康 服 務 平 臺

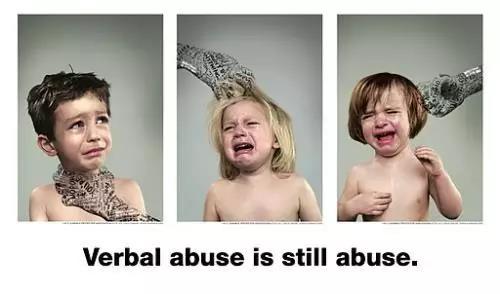

你說的那些狠話,都會成為孩子心里的傷發表時間:2019-07-11 11:57

“這世界上,孩子對父母的愛,才是真正無條件的 。可是,很多時候,我們做父母的都會無意識地把自己的情緒帶給孩子,對孩子發泄自己的不滿。這會對孩子造成很大的傷害。謹以此文,警醒我們大家”。

“媽媽,你不喜歡我了嗎?” 瓜瓜一臉疑惑又透著不甘心地跑過來問媽媽。 “怎么可能,誰說的?”媽媽問。 “外婆說的。她說我是個害人精,所以爸爸離開了我們,如果我再這么壞,媽媽也不喜歡我了”。 瓜瓜有些委屈,含著淚。 媽媽一把扯過孩子攬在懷里。 “外婆只是生氣了,我不是告訴過你嗎?不要把生氣的時候說的話當真”。 “在這個世界上,無論發生什么事情,無論你是什么樣子,媽媽都會愛你,喜歡你”。 媽媽也哭了。

瓜瓜媽媽之所以能深深地寬慰孩子,是因為她明白。 離異并不是天大的事情,而如果大人們將情緒化作不適宜的語言宣泄在孩子身上,那才是真正的無止境的悲劇。 “你看看你有啥用,我看狗都比你強。” “你這種人,長大了就是個沒出息的東西。 刺耳嗎?還有好多更過分的。 或許有的人會說,我們很愛孩子,絕對不會說那么難聽的語言。 是的,或許是的。 大多數父母其實是很愛孩子的,如果只是偶爾的情緒發泄,說了不太好聽的語言,做父母的也無需太緊張。 如果孩子遭受長期、反復的語言暴力,就會對孩子造成比較嚴重的影響。

只是大多數父母或許不知道,即便我們很注意文明用語,也有可能舉著軟刀子對著孩子而渾然不知。 通常來說,所謂語言暴力,就是使用謾罵、詆毀、蔑視、嘲笑等侮辱歧視性的語言,致使他人在精神上和心理上遭到侵犯和損害,屬精神傷害的范疇。

比較常見的是: 比較性語言 , 比如“人家就是比你強”、“你看看某某,做得比你好多了” 指責打擊性語言,比如“我看你只知道玩”、“我討厭你”、“你為什么總是……” 帶有辱罵性質的語言,比如“你這個豬腦子”、“笨蛋”、“害人精” 諷刺性語言,比如“你這個樣子,還是算了吧”、“滾,別礙眼” 恐嚇性語言,比如“再不聽話,我就不喜歡你了”、“再這樣,我就永遠不回家!” …… 長期生活在這種環境之下的孩子,很容易受到負面語言的影響,當然根據個體情況和語言暴力的程度,會出現不同的狀態。 通常來說,會有如下情況: · 自我價值感較低 現在的孩子,大多數并不缺吃穿,主要任務就是學習。 成績很容易成為評判孩子的工具。 “媽媽,今天我在學校里跟好朋友一起玩了五子棋,我們……” “你作業做了嗎?就知道玩” 孩子滿腹的傾訴欲望就這么被頂回去了

時間長了,他會形成一種感覺。 “原來父母更關心我的學習,而不是我”。 “我是不討人喜歡的,真正討人喜歡的是好的成績”。 孩子也許為了討好父母,會成為眾人眼中的好學生,但是學習好,僅僅是她獲取父母認可的一種工具而已。 他們非常在意別人的評價,努力讓自己表現的優秀、完美,可是,他們也很渴望,只因為自己是父母的兒女,就得到無條件的愛。 然而,他們受過太多消極、負面的打擊,這種打擊,有語言(包括身體語言),也有行為上的,他們不相信自己本來就很好,哪怕擁有很多世俗成功的體驗,仍然會覺得自身缺乏價值,不幸福。 這就是很多優秀的人仍然覺得自己很自卑的重要原因。 他的自我價值,已經被迫與成績、升學、工作、工資、戶口、結婚、生子劃了等號。 還有一部分孩子,因為父母長期的語言羞辱和責罵,索性就變成了父母口中的那個糟糕的樣子,徹底地迎合了父母的預言。 · 有親密關系障礙 在語言暴力中成長的人,長大之后,不少人表面上是大家眼中的“靠譜人”。工作上勤勤懇懇,朋友也不少,看起來是很ok的人。 可是一到戀愛結婚,問題就爆發出來了。 最常見的就是,他們對親密的人,在語言上特別的刻薄,埋在心底的那些毒舌語言,會不斷地從他們嘴中蹦出來。 而這些語言,又化作一把把刀,傷害著家人和孩子。

這類人在親密關系中,常常表現得很糟糕: · 從不贊美伴侶,但卻常常辱罵 · 渴望被愛,又害怕與人親近 · 常常折磨人,但內心深處又深感自責 · 情緒管理能力較差 · 擁有一顆玻璃心,特別敏感 其實,因為小時候經常遭到辱罵,不曾真正地充分地享受過父母無所不包的愛,在他們的內心,特別渴望深沉而親密的愛。 然而,他們從幼年經歷中習得,親密關系意味著傷人。 所以,他們在與家人相處的過程中顯得十分矛盾。既想深深地靠近一個人,又害怕太過靠近失去后受到傷害。 如果遇到一個特別能理解并全力接納他們的愛人,他們是有機會痊愈的。 但大多數成年人,彼此身上都帶著傷痛走到一起,誰也不比誰智慧多少。 往往是在爭吵折磨中,付出高昂的代價,才漸漸開始成長起來。 · 形成“攻擊型人格” 孩子在受到“語言暴力”之后,性格變得暴躁、易怒,內心充滿仇恨、逆反,為了發泄不滿,而對他人和社會采取過激行為,直接影響和危害社會,害人又害己。

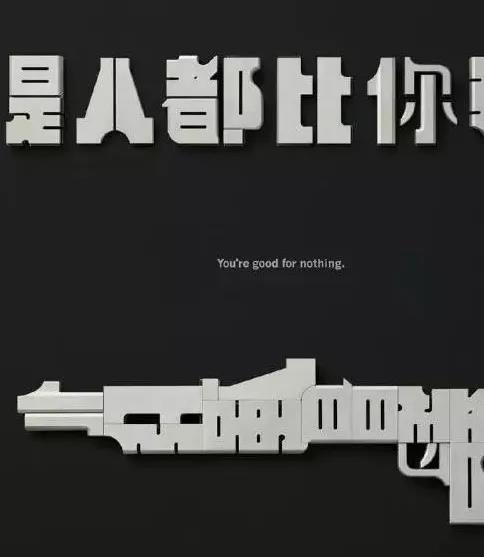

遭受嚴重語言暴力的人,還很可能會走上犯罪的道路。 沈陽市心理研究所曾經對沈陽市少管所的6名拘押的青少年進行心理調查,發現無一例外,他們都遭受過密集而慘烈的語言暴力攻擊,他們的父母常罵他們,拿他們和周圍人對比,一旦他們不如人,就要遭受辱罵。 知名藝術家謝勇,為了讓人們意識到語言暴力的殺傷力,將“丟人”,“是人就比你強”,以及“怎么不去死”這些語句做成模具,可拼湊成槍、刀和斧頭。 他通過創意的方式,將無形的傷害化成了更易感知的武器。 又或者,一個被父母長期忽視、用暴力語言溝通的孩子,在受到傷害的時候,也最可能隱藏內心的痛苦,受到傷害后也不會告訴父母。

很多父母都會說,我也知道語言暴力很不好,可是,有時候那些話就像不聽使喚似地從嘴巴里蹦出來,說完之后又特別的后悔,擔心影響了孩子。 可以分享的經驗是:不把大人的情緒帶進孩子的世界 爸爸媽媽生活的世界,的確是要承擔各種各樣的壓力,家庭成員之間也會出現這樣那樣的紛爭。 但是,做父母的,需要有清醒的認識,無論發生了什么,盡量給孩子提供一個穩定、安全、有愛的生活環境。

不因為自己受到生活上的挫折,就把各種情緒化作暴力語言甚至是肢體暴力發泄在孩子身上,那樣,你會讓無辜的孩子為你們的人生買單。 如果確實有排解不掉的情緒,盡量選擇孩子不在場的時候去發泄,也可以去尋求心理咨詢的專業介入。 · 不把孩子與其他人比較 我們這一代父母,幾乎是在各種各樣的比較之中長大的。 所以,遇到事情的時候,比較幾乎是下意識的事情。 然而,可能的確需要不斷提醒自己的是,生命真的是非常個體化的存在。 每個孩子特點并不相同,進度也有快慢,有時候我們真的需要靜靜地等待一段時間,選擇相信孩子。 盡量多看見孩子今天比昨天的進步,看見他改變的地方,不去與其他人比,也不去與你想讓孩子抵達的目標比較。 在言語上,也多鼓勵欣賞孩子,盡量不要責罵羞辱孩子。如果偶爾地做了,等心平氣和的時候給孩子說聲對不起。

· 不用苛求自己和孩子做完美的人 在我們的生活中,各個地方都在販賣著大家的焦慮感。 “不要讓孩子輸在起跑線上” “父母的格局決定孩子的未來”…… 我們每天都在聽到這樣那樣的說法,接受著這樣那樣的暗示。 其實,我們沒必要被這些說法綁架,每個家庭,每個孩子,情況都特別不同,選擇自己適合的道路,陪伴孩子走好人生的前半段就好。 既不用苛求自己十八般武藝無所不能,犯一點過錯都不可原諒,更不用一直以說教者的姿態苛求孩子改正原本算不上錯誤的錯誤。 輕松一些,怎么樣走,都還是有路的。

· 關注孩子的感受和需求 孩子的感受和需求是否被看護者真正地看見和了解,這才往往是他們最在乎的。 孩子上學歸來,抱抱孩子,問問孩子累不累,想選擇什么樣的休息方式等等,比追著問孩子考的怎么樣會更讓孩子有溫暖。 孩子遇到做不好的事情,不著急批評孩子,否認孩子的感受,而是感同身受地去理解他,做到這點,孩子不放光都難。 我們的父母,包括我們自己,不少人曾經也是語言暴力的受害者,在人生的某個階段也曾經是被家人以粗暴的方式,甚至是激烈的打罵對待過。 成熟的父母,會懂得,過去的責任,不由我來承擔,而今后,我將不再把孩子當做發泄桶,我們會積極地修復創傷,真正地看見個體生命的價值,給孩子一個溫和有愛的環境。

如果大家想了解更多有關于這方面的相關信息,可聯系小編15078805124(同微信)

辦公地址:南寧市民族大道63-1號歐景庭園12單元心翔心理 電話:0771-3307905 |