心 理 咨 詢 與 心 理 健 康 服 務(wù) 平 臺

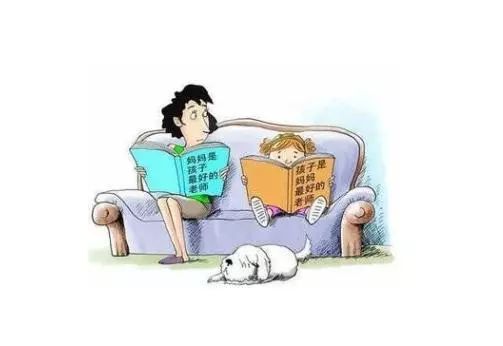

咨詢案例:父母的做法讓我寒心,人性都是這么灰暗嗎?發(fā)表時間:2018-05-17 09:20 結(jié)婚原本是件大喜事,但對于我的這位來訪者小王來說,卻在這過程中感到萬分沮喪。他沒想到自己的親爹媽對錢看得如此重,結(jié)婚的時候,父母扣下了他的錢,只給他媳婦一萬零一的改口錢,房子聘禮一樣都沒出,還不想讓他照顧女方父母,甚至還百般刁難。他陷入了深深的悲痛中,久久出不來。很痛苦,無處述說,想不明白之下找上了我。他說自己對人性產(chǎn)生了深深的懷疑,甚至絕望。他該怎么辦? 父母對于孩子來說,小時候是神一樣的存在,長大后是燈塔一樣的存在。 在小的時候,父母的無所不能令孩子驚奇、羨慕、安心,讓他們在模仿、學(xué)習(xí)中成為越來越好的人。 而長大后,父母若能繼續(xù)給孩子以支持、引領(lǐng),那么就會讓他在人生道路上遇到困難挫折時更有勇氣與自信,同時也因為有家可回而感到安全、安心。 但是,如果父母在任一階段做了嚴重動搖孩子三觀的事,就會讓孩子內(nèi)心感到顛覆、幻滅。我的這位來訪者,就是在目睹了父母“認錢不認人”的做法后,直接對人性產(chǎn)生了懷疑和絕望。 父母行為對孩子的影響之大,可見一斑。

我們需要讓自己意識到,無論我們對父母有再多的期待與理想化的設(shè)想,他們其實也就是普通人,他們身上有著最普適的人性。 人在做選擇時,會本能地從對自己最有利的角度去考慮,不同人的“自己”的范疇有所不同。 有些人的“自己”就是自己,就只有獨一個人,而有些人的“自己”,則可能包括父母孩子等一群“自己人”。

而“有利”的標準也不一樣,對于有些人來說,自己賺到錢最實在,而對于另一些人來說,快樂最重要,錢賺多賺少倒不那么重要。因此,不同人的做法是相去甚遠的。 當我們在評價他人的做法時,其實也是從自利的角度出發(fā)。 對于我們有利的做法,我們會更愿意稱其為好的、善的而加以肯定、認可,而對與之相反的事則報以憤怒、拒斥。 可實際上,我們認可的就一定是絕對正確的嗎?我們反對的就一定是錯誤的嗎?不一定。

退一步說,父母的做法確實不對,確實讓人心寒,那也不代表天下人都是這樣。 父母只是千千萬萬人中的普通一員,就像我上面所說的,去掉了父母的光環(huán),卸下了“父母就該無條件愛孩子”的理想期待,其實他們的行為就沒那么難以接受了。 合則聚,不合則散,哪怕是父母子女,實在合不來那么敬而遠之,盡到義務(wù)也就罷了,沒必要一定強求父慈子孝,更不必因此而對天下人都喪失信心。 父母也只是普通人而已。

|